ゴウゴウと天井のファンが空気をかき混ぜるヘタウダ市の学校の一画で、学校での児童保護指針を作成するための2日間のワークショップを開きました。

今年度から、ネパールで児童労働の予防と削減のための活動をマクワンプール郡のヘタウダ市とマナハリ村で始めています。地方行政、コミュニティ、そして学校の子どもの権利や児童労働への意識啓発と取り組みを支援します。このワークショップでは、学校が子どもにとってより安全で安心で魅力的になるべく、学校をどういう場にしていくのか、そのために何をしていくかを考えました。

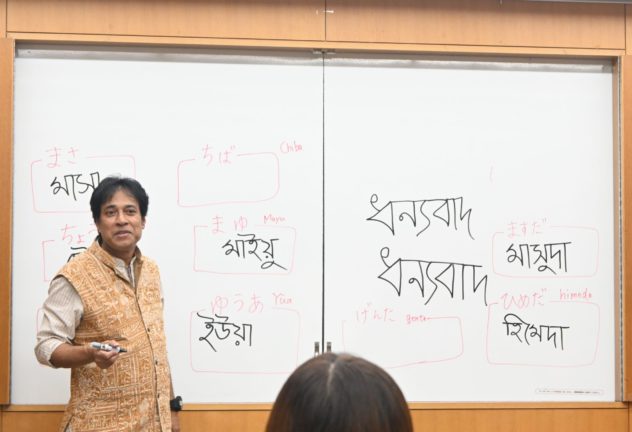

最終的には各校で独自の学校児童保護指針と実施計画を考えるのですが、最初はヘタウダ市の抱える子どもに関する課題とそれに対してどう対応していきたいかを、まずは4グループに分かれて考えていきました。各グループには学校運営員会、PTA、教師、学生、保護者らがそれぞれ入るようにして話し合いました。どのグループからもインターネットの取り扱いについて、学校での活用が重要だという意見と、一方で子どもたちへの悪影響を心配する声が上がったのが印象的でした。

2日目は、指針の中に入れるべく大切だと思う指針の目的毎に6グループに分かれて、必要と思う活動を具体化していきました。2日目の最後は、学校運営員会メンバ―同士などで、自分たちがその指針のために行っていこうと思うこと(行動規範)を話し合い、みんなに発表しました。例えば、保護者グループからは、教育の大切さを理解して子どもに学校に通うよう声をかける、といった具体的な行動が挙げられました。発表後はみんなが拍手です。

途中、ヘタウダ市の教育局長も見学に来ました。ヘタウダ市は児童労働フリー宣言をしていますが、その宣言のためには各学校に学校児童保護指針が制定されている必要があるのです。そのため、すでに制定している学校もありますが、どうやらその内容は十分に地域の状況を吟味して作成されたというよりは型通りのものになっているようです。

今回は、大枠を決めただけで、各校の指針策定まではもう数カ月かかります。今回のように、学校に関わる関係者が真剣に地域の子どもの成長を、そのための教育や学校の役割について考えてくれたらと思います。

事業推進グループ 勝井裕美